D’Afrin à la Ghouta, pourquoi la Syrie est toujours à feu et à sang malgré la défaite de l’Etat islamique

Malgré l’adoption d’un cessez-le feu à l’Onu, bombardements et combats se poursuivent à la Ghouta, dans la banlieue est de Damas, tandis que l’armée turque combat les kurdes à Afrin. Plus tôt en février, Israël a bombardé des installations iraniennes, et des combats ont également opposé l’armée américaine à des paramilitaires russes. Alors que la défaite de Daesh en Syrie annonçait, pour certains, la « fin de la guerre », la situation y semble en fait plus instable et explosive que jamais. Pourquoi une telle flambée de violences ? Une issue est-elle possible, et sous quelles conditions ? Bastamag décrypte la situation.

Malgré l’adoption d’un cessez-le feu à l’Onu, bombardements et combats se poursuivent à la Ghouta, dans la banlieue est de Damas, tandis que l’armée turque combat les kurdes à Afrin. Plus tôt en février, Israël a bombardé des installations iraniennes, et des combats ont également opposé l’armée américaine à des paramilitaires russes. Alors que la défaite de Daesh en Syrie annonçait, pour certains, la « fin de la guerre », la situation y semble en fait plus instable et explosive que jamais. Pourquoi une telle flambée de violences ? Une issue est-elle possible, et sous quelles conditions ? Bastamag décrypte la situation.

Que se passe-t-il en Syrie ? Alors que, depuis la chute d’Alep fin 2016, et plus encore depuis la reprise de Raqqa à l’État islamique (EI) en octobre dernier, l’idée d’une guerre « proche de la fin » prenait la forme d’une évidence pour beaucoup, plusieurs événement viennent rappeler qu’absolument rien n’est réglé. Le raid aérien israélien mené le 10 février contre plusieurs cibles militaires en Syrie, dont plusieurs installations iraniennes, a notamment jeté la stupéfaction, laissant craindre un nouveau changement d’échelle du conflit. Conduite, selon l’État hébreu, suite à l’incursion d’un drone iranien au dessus de son territoire, l’opération s’est soldée par la destruction d’un avion de combat israélien, qui s’est écrasé dans le nord d’Israël après avoir été touché par un missile tiré depuis la Syrie.

Pourquoi cette intervention ? Les visées israéliennes rejoignent ce qui est aujourd’hui la principale préoccupation américaine en Syrie : y contenir la présence croissante de l’Iran, synonyme de constitution d’un « arc » sous domination chiite, de Téhéran jusqu’au Liban [1]. Le pouvoir iranien, plus discret que ses alliés de Damas et de Moscou, n’en a pas moins joué un rôle majeur dans le maintien au pouvoir du régime, via son argent – Téhéran aurait versé, selon l’Onu, entre 6 et 35 milliards de dollars par an à la Syrie entre 2011 et 2015 – et ses combattants, les « Gardiens de la révolution », ainsi qu’une myriade de milices islamistes chiites qui lui sont affiliées. On y trouve en première ligne le Hezbollah libanais, et d’autres combattants en provenance d’Irak, d’Afghanistan ou du Pakistan. Si la Russie est devenue maîtresse des airs depuis 2015, ce sont les milices pro-iraniennes qui tiennent le terrain aux côtés des restes de l’armée syrienne.

Environ un tiers du pays contrôlé par les YPG kurdes

Environ un tiers du pays contrôlé par les YPG kurdes

Un autre événement, survenu quelques jours plus tôt mais passé plus inaperçu, confirme la profonde instabilité de la situation. Mercredi 7 février dans l’est de la Syrie (province de Deir-ezzor), l’armée américaine a abattu plusieurs dizaines de mercenaires russes, entre 200 et 300 selon certaines sources, placés à la tête d’une colonne de troupes favorables au régime de Bachar al-Assad. Ils s’apprêtaient à attaquer un site gazier tenu par les Forces démocratiques syriennes (FDS), allié des États-Unis en Syrie [2]. Le lien entre ces mercenaires et le gouvernement russe – qui a officiellement proclamé son retrait de Syrie il y a plusieurs semaines – n’est pas reconnu par le Kremlin, mais leur présence fait partie des moyens toujours engagés par Moscou auprès du régime de Damas. 1500 à 2000 mercenaires russes seraient déployés en Syrie, travaillant pour la société privée Wagner [3].

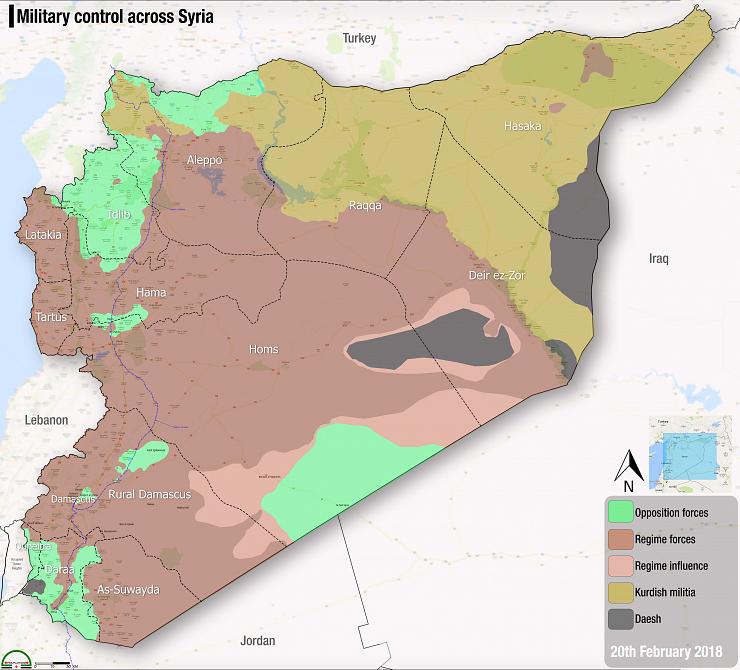

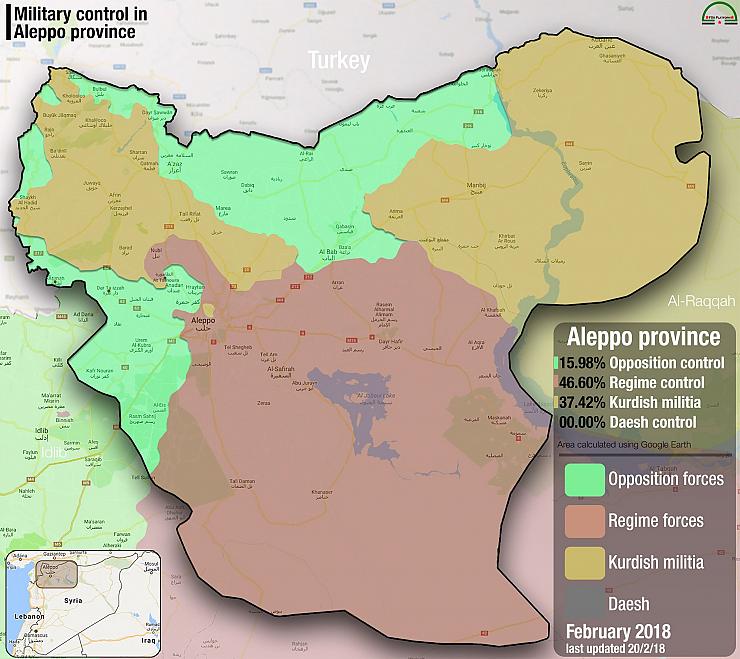

Du côté des groupes visés par l’attaque, les Forces démocratiques syriennes sont très majoritairement composées des kurdes des « Unités de protection du peuple » (YPG), ainsi que d’autres groupes de combattants syriens. Les FDS sont le principal allié en Syrie de la « coalition internationale » contre l’État islamique emmenée par les États-Unis. Après en avoir expulsé l’EI, elles contrôlent la quasi-totalité du territoire syrien situé à l’est de l’Euphrate, où leurs alliés de la coalition – notamment Washington – ont établi plusieurs positions militaires. Les milices kurdes des YPG contrôlent également les zones de Manbij et d’Afrin au nord, soit au total environ un tiers du territoire syrien, très au delà des régions peuplées par des populations kurdes (voir zones en jaune sur la carte ci-dessous).

A Afrin, l’intervention militaire turque fait les affaires du régime

A Afrin, l’intervention militaire turque fait les affaires du régime

La zone d’Afrin, dans l’extrêmité nord-ouest de la Syrie, est un autre point chaud révélateur des lignes de fracture qui tenaillent actuellement le pays. Ce canton fait l’objet d’une opération conduite depuis le 21 janvier par l’armée turque – épaulée par des combattants syriens – et baptisée « Rameau d’olivier ». L’objectif pour Ankara est d’en expulser les YPG kurdes, très lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) que la capitale turque combat sur son propre territoire. La Turquie a toujours refusé l’idée de création d’un pays kurde courant le long de sa frontière, et a déjà annoncé son intention de « nettoyer » ultérieurement les autres régions du nord de la Syrie. Mais à Manbij comme à l’est de l’Euphrate, les combattants kurdes sont toujours soutenus par les forces américaines, qui ont annoncé leur intention de s’y maintenir.

En revanche dans le canton d’Afrin, c’est jusqu’ici la présence de l’armée russe qui préservait les YPG d’une attaque turque. Or, Moscou a décidé d’en retirer ses troupes, laissant le champ libre à la Turquie. Pour quelle raison ? La réponse est suggérée par Piotr Akopov, chroniqueur de Vzgliad, journal proche du Kremlin, dans un texte republié sur la page Facebook officielle de la base militaire russe de Hamimim (repéré par le chercheur Syrien Haid Haid). Il s’agit d’abord, écrit Akopov, d’affaiblir la position des États-Unis en attaquant ses alliés kurdes, mais aussi de « faciliter la reconstruction d’une Syrie unie » – comprendre ici la reprise en main du pays par le régime : « La "menace turque" permanente obligera [les kurdes] à chercher leur place en Syrie. Ils le feront parce que Damas et Moscou peuvent fournir des garanties de sécurité aux Turcs, et parce que leur indépendance ne les protégera pas des "opérations anti-terroristes" d’Ankara. » L’offensive turque, autorisée par Moscou, fait donc les affaires de la Russie comme du régime syrien, qui essaieront – sans garantie de succès – d’en tirer bénéfice.

La mise en scène d’une réunification du pays

La mise en scène d’une réunification du pays

« Selon de nombreux responsables de l’administration kurde syrienne, la Russie a indiqué aux Kurdes d’Afrin qu’ils obtiendraient sa protection s’ils livraient leur région au gouvernement syrien, précise Haid Haid sur le site d’information Middle East Eye. C’est quand la proposition a été refusée que la Russie s’est retirée de la région. » Les derniers développement semblent confirmer ces informations : après la conclusion d’un accord avec le YPG kurde, des milices pro-régime ont tenté d’entrer à Afrin le 20 février. Selon des responsables kurdes, ces dernières sont censées prendre position le long de la frontière turque, s’interposant entre l’armée turque et les combattants kurdes. Elles ont cependant été reçues par des tirs d’artillerie de l’armée turque, les forçant dans un premier temps à faire demi-tour.

Malgré les territoires peu à peu conquis et leur autonomie revendiquée, les YPG kurdes n’ont jamais intensément combattu les forces de Bachar al-Assad aux côtés des groupes de l’opposition. C’est plutôt une non-agression réciproque qui a prédominé entre ces deux parties depuis la révolution de 2011 [4]. Le 20 février dans la soirée, peu de temps après la tentative avortée des forces pro-régime d’entrer à Afrin, des vidéos commençaient néanmoins à circuler sur les réseaux sociaux, affichant les « retrouvailles » de combattants du régime avec des membres des YPG, drapeaux loyalistes [5] mélangés avec les drapeaux kurdes, scandant « uni-uni-uni, le peuple syrien est uni ! », soit... l’un des slogans de la révolution. Comme prévu, Damas veut capitaliser sur l’intervention turque : il s’agit pour le régime de regagner en légitimité en s’affichant comme protecteur des kurdes, et de mettre en scène la réunification d’un pays brisé en morceaux par la guerre.

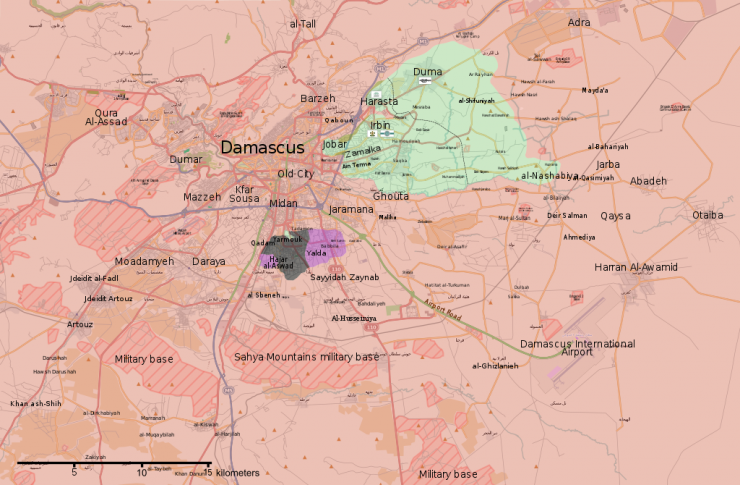

La Ghouta orientale, faubourg populaire symbole de la révolution

Dans le même temps, le régime accentue l’offensive engagée fin novembre contre la zone rebelle de la Ghouta orientale, faisant pleuvoir un déluge de feu sur les habitants de la grande banlieue est de Damas, dont plusieurs localités avaient déjà subi l’attaque chimique au gaz sarin du 21 août 2013 [6]. Environ 400 000 personnes, dont 50% d’enfants selon l’Unicef, y sont toujours coincées par un siège qui dure depuis plus de quatre ans. La Ghouta, faubourg populaire, ouvrier et agricole, est l’une des zones à avoir très tôt et massivement exprimé son opposition au régime, une dynamique renforcée par la répression des manifestations pacifiques, les exécutions de masse – Amnesty a décrit la prison de Saidnaya, près de Damas, comme un « abattoir humain » –, les viols systématiques, tortures, et disparitions subis par les activistes et leurs familles. C’est dans ce contexte qu’est apparue à l’été 2011 l’Armée syrienne libre, composée comme à Homs ou dans d’autres villes du pays d’habitants et de déserteurs de l’armée décidés à prendre les armes pour protéger les manifestations [7].

L’opposition a fini par se rendre totalement maître de la Ghouta en 2012. Les relations entre les groupes armés locaux et les habitants se sont depuis tendues, tandis que la faiblesse des moyens de l’ASL – peu aidée par les capitales occidentales face à la puissance de feu du régime – a favorisé les groupes soutenus par les puissances du Golfe et la Turquie, et leur évolution en mouvements se revendiquant d’une idéologie islamiste. Les deux groupes aujourd’hui les plus puissants dans la Ghouta sont Jaych-al-Islam (salafiste non-jihadiste) et Faylaq-al-Rahmane (nationaliste, membre de l’ASL), qui comptent au total environ 10 000 combattants. Plus qu’à une adhésion à leur projet politique, c’est à la capacité de ces groupes – qui ont aussi combattu l’EI et l’ont empêché de s’implanter dans la Ghouta – à tenir tête au régime, qu’est dû leur soutien relatif par la population.

Le seul groupe jihadiste présent à la Ghouta est Hayat Tahrir al-Sham (HTS), créé en 2017 à partir de plusieurs factions dont l’ancien Front al-Nosra [8]. Alors qu’HTS domine la province d’Idlib, son implantation à la Ghouta est très marginale. Le gouvernement syrien en exagère néanmoins la présence pour justifier l’offensive en cours, dont l’objectif est de tirer un trait définitif sur l’une des quatre dernières enclaves tenues par l’opposition, sans doute la plus symbolique, et l’une des plus résilientes.

Assiéger, bombarder, dépeupler : une stratégie bien rodée

Malgré plusieurs tentatives de percées depuis l’automne 2017, l’armée syrienne et les milices chiites qui l’appuient n’ont jamais réussi à pénétrer dans la Ghouta. Les bombardements quotidiens ont démarré à la fin du mois de novembre, franchissant un palier fin décembre, avant de se transformer désormais en pilonnage systématique et indiscriminé par les aviations russe et syrienne et par l’artillerie lourde, ciblant des marchés, des centres de soin débordés par les blessés, des boulangeries, ou encore des immeubles d’habitation. Plus de 500 civils ont été tués pendant les sept premiers jours de cette nouvelle offensive, auxquels s’ajoutent des centaines de morts supplémentaires depuis la fin du mois de novembre. « Il ne faut pas prétendre, alors qu’Assad assiège les civils de la Ghouta orientale et les bombarde sans relâche, y compris leurs hôpitaux, qu’il s’agit d’une guerre : c’est un massacre », a commenté l’ONG Human rights watch. En face, les rebelles ont tiré des roquettes sur Damas tuant, selon les médias officiels syriens, 20 personnes sur la dernière semaine.

Samedi 24 février, le Conseil de sécurité de l’Onu a laborieusement adopté une résolution « demandant », pour des motifs humanitaires, une cessation des combats dans tout le pays « pour au moins trente jours », excluant cependant les opérations menées contre « les groupes terroristes ». Dès le lendemain, l’Iran annonçait que les opérations de « nettoyage » se poursuivraient « dans les banlieues de Damas sous contrôle terroriste ». Les bombardements reprenaient dès le matin, tandis que les forces pro-régime déclenchaient une offensive terrestre. Nouveau rebondissement dans la journée de lundi, qui voyait Moscou « ordonner » une trêve humanitaire quotidienne dans la Ghouta, de 9h à 14h, ainsi que la création de couloirs destinés à évacuer les civils.

Employée précédemment à Alep, à Homs, ou sur des localités longtemps assiégées comme Madaya, la stratégie du régime et de ses alliés, bien rodée, a été analysée et baptisée « We leave or we die » (« Partir ou mourir ») par l’ONG Amnesty international [9]. Son objectif : briser la population pour faire tomber l’opposition armée, puis « négocier » le départ des survivants (civils et combattants), souvent regroupés dans la région d’Idlib. Le déplacement des populations opposées au régime faisant, in fine, partie des objectifs : « Le gouvernement syrien a mis en œuvre une stratégie de sièges, d’homicides illégaux et de déplacements forcés, constate Amnesty. Si l’objectif affiché est de vaincre les combattants de l’opposition, son utilisation cynique de la stratégie "se rendre ou mourir de faim" se traduit par des sièges et des bombardements aux effets dévastateurs (...). Cette attaque systématique et de grande ampleur contre les civils s’apparente à des crimes contre l’humanité. » [10]

La justice, un préalable à toute forme de paix en Syrie

L’actuelle multiplication des violences en Syrie est aussi le reflet d’un processus politique totalement dans l’impasse, à la fois cause et conséquence de la volonté de chacun des acteurs, au premier rang desquels le régime et ses alliés, de pousser leur avantage sur le terrain. De ce point de vue, l’échec récent des négociations de Sotchi les 30 et 31 janvier derniers – boycottées par les principaux groupes de l’opposition en pleins bombardements sur la Ghouta et la province d’Idlib – est un échec pour Moscou. Ayant pris l’avantage sur les scènes diplomatique et militaire depuis son intervention en septembre 2015 afin d’éviter l’effondrement du régime, la Russie comptait transformer l’essai en fixant elle-même le cadre d’une sortie du conflit. Précédemment, les pourparlers d’Astana, réunissant début 2017 Moscou, Istanbul et Téhéran en dehors des discussions menées aux Nations-unies, avaient débouché sur la création de « zones de désescalade », dont faisaient partie les régions d’Idlib et de la Ghouta, cibles depuis d’offensives du régime...

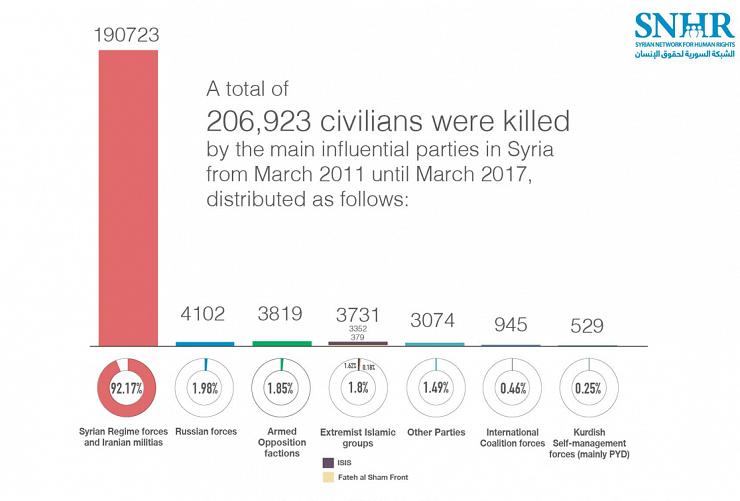

Malgré sept années de souffrances, une issue à la « guerre interminable » en Syrie n’est donc pas en vue. Les estimations fixent le nombre de morts à plus de 500 000 depuis 2011, dont 30 à 40% de civils, auxquels s’ajoutent environ deux millions de blessés. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, de même que le Réseau syrien pour les droits de l’homme, entre 80 et 90% des victimes civiles auraient été causées par les forces pro-régime, du fait des bombardements, des actes de tortures et des exécutions. Selon Amnesty international, qui évoque une « politique d’extermination », sur la seule prison de Saidnaya, l’un des nombreux centres de détention du régime, 13 000 personnes auraient été pendues de 2011 à 2015. Chiffres auxquels s’ajoutent, à la même date, au moins 17 000 personnes « mortes dans les geôles syriennes en raison des conditions inhumaines et de la torture ». Des dizaines de milliers de femmes auraient été violées, là encore dans le cadre d’une politique systématique de terreur visant l’opposition [12].

Sur une population qui comptait à l’origine 22 millions d’habitants, 5,4 millions ont dû fuir le pays, tandis que 6,1 millions sont des déplacés internes [13]. Selon l’Onu, une aide médicale urgente est nécessaire pour 13 millions de personnes. Au regard de l’ampleur invraisemblable des crimes commis sur la population, généralement passés au second plan dans les analyses dites « géopolitiques », les appels récurrents à la paix en Syrie pourraient bien ne rester que de vaines paroles, en l’absence de la mise en œuvre d’un véritable processus de justice, et de la condamnation des responsables.

Lien source : Cliquez ici pour afficher la page correspondante.